« Ce n’est pas facile d’avoir de l’humour quand on est un artiste. Un artiste doit être très ennuyeux. Avoir un peu d’humour, ne pas se prendre au sérieux, ou pouvoir simplement en rigoler, ce n’est pas perçu comme quelque chose de tout à fait correcte pour un artiste. Je pense qu’au contraire, c’est être sérieux qui est vulgaire ». Fabrice Hyber.

(Matières Premières)

Tout est dit.

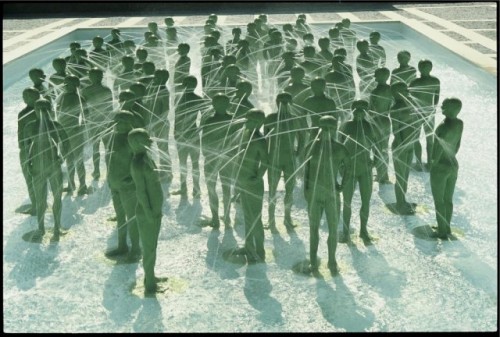

Comme j’aime ce texte de Fabrice Hyber qui inaugure le magazine du Palais de Tokyo (automne 2012) pour l’exposition « Les dérives de l’imaginaire ». Voici un artiste dont l’œuvre est touchante, définitivement tendre et poétique. Ici, le cycle de la vie, plus précisément celui de la nature, est symbolisé par un nuage vaporeux (véhicule extraordinaire et stellaire) rattaché à la Terre, par des filaments de pluie argentés… c’est une définition, la mienne, après tout symbolisez comme il vous plaira ce que vous voyez. Tout ceci est très beau et c’est très agréable à distinguer au milieu de ces multitudes de propositions contemporaines aux arguments souvent obscures. Non, à nouveau il ne s’agit pas ici de mettre à rude épreuve l’esprit pour en arracher des suppositions tortueuses ; l’univers de Fabrice Hyber montre ce qu’il y a derrière le rideau, l’œuvre (ou la vie) en plein épanouissement, tout en laissant le rêve conserver son rôle et sa vision fantasque nous engloutir.

Une toile monochrome rouge est un condensé de rouge à lèvre, comme les boîtes de soupes de tomates d’Andy Warhol, on peut y révéler une forme de dénonciation, une ironie, pourtant cet artiste-là n’est pas si sombre, il est plutôt joyeux, un genre de poète de l’abstraction qui nous donne à voir (sans nous imposer de réflexion, chacun a le droit d’en faire ce qu’il veut) une définition de l’art, une vision, la vie.

Trêve de verbiage. Allez faire un tour le pas léger, les mains dans les poches, le sourire aux lèvres et en sifflotant, au Palais de Tokyo, allez vous perdre dans ces toiles accumulées et accrochées comme du linge au soleil.

Partez à la rencontre de Fabrice Hyber.

Laurence Caron-Spokojny

De remarquables comédiens, très bien distribués, s’appliquent sur la scène du Théâtre de la Madeleine à divertir un public tout de suite conquis dès les premières répliques. Roland Bertin est Volpone, sans concession aucune, ce grand comédien se jette corps et âme dans les méandres de ce personnage odieux et sans scrupule. Et comme la sauce prend, emporté par le texte, Roland Bertin en rajoute, des tonnes et des tonnes, sans filet… et c’est parfait. Nicolas Briançon, quant à lui, est un habile et formidable Mosca, subtil et gracieux il délie la trame de la farce sur laquelle une troupe de comédiens épatants s’exercent et remportent la démonstration avec brio. La mise en scène de Nicolas Briançon, très classique, est juste et laisse parfois entrevoir les meilleures pages du théâtre de boulevard. Les textes sont bien dits, les déplacements sont fluides, la musique est bien choisie, le tableau est réussi. Il s’agit de théâtre, les traditions très anciennes de cet art sont ressuscitées ou revues, quelques danseurs illustrent le propos, le décor, aussi sombre que les personnages, se modifie au gré de l’histoire, et, les postiches des comédiens renouent avec la tradition de la commedia del arte.

De remarquables comédiens, très bien distribués, s’appliquent sur la scène du Théâtre de la Madeleine à divertir un public tout de suite conquis dès les premières répliques. Roland Bertin est Volpone, sans concession aucune, ce grand comédien se jette corps et âme dans les méandres de ce personnage odieux et sans scrupule. Et comme la sauce prend, emporté par le texte, Roland Bertin en rajoute, des tonnes et des tonnes, sans filet… et c’est parfait. Nicolas Briançon, quant à lui, est un habile et formidable Mosca, subtil et gracieux il délie la trame de la farce sur laquelle une troupe de comédiens épatants s’exercent et remportent la démonstration avec brio. La mise en scène de Nicolas Briançon, très classique, est juste et laisse parfois entrevoir les meilleures pages du théâtre de boulevard. Les textes sont bien dits, les déplacements sont fluides, la musique est bien choisie, le tableau est réussi. Il s’agit de théâtre, les traditions très anciennes de cet art sont ressuscitées ou revues, quelques danseurs illustrent le propos, le décor, aussi sombre que les personnages, se modifie au gré de l’histoire, et, les postiches des comédiens renouent avec la tradition de la commedia del arte.  Woody Allen, Copi, le Mîme Marceau, Frederico Fellini, Charlie Chaplin,… et puis, il y a Alfredo Arias. Le plus parisien de tous les argentins signe là, avec ces deux spectacles « Buenos Arias » au

Woody Allen, Copi, le Mîme Marceau, Frederico Fellini, Charlie Chaplin,… et puis, il y a Alfredo Arias. Le plus parisien de tous les argentins signe là, avec ces deux spectacles « Buenos Arias » au  La

La  « La liberté n’est pas la récompense de la révolte. La liberté c’est la révolte.»

« La liberté n’est pas la récompense de la révolte. La liberté c’est la révolte.» Ceci n'est pas une nouveauté, la période se répète chaque année. Depuis le temps nous devrions être rodés, de plus cette accélération grossière du temps prend toute sa démesure avec la rentrée scolaire, si vous voyez de quoi je parle... L'humeur est électrique.

Ceci n'est pas une nouveauté, la période se répète chaque année. Depuis le temps nous devrions être rodés, de plus cette accélération grossière du temps prend toute sa démesure avec la rentrée scolaire, si vous voyez de quoi je parle... L'humeur est électrique.